|

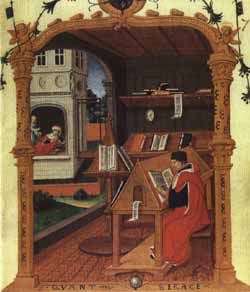

Contrairement à certaines idées reçues, les médiévaux et, en particulier, les

ecclésiastiques n'étaient pas ignorants de la vie sportive dan l'Antiquité.

Dans un article éclairant du colloque Jeux, sports et divertissements

au Moyen âge et à l'âge classique (Chambéry, 1993), M. Lemoine a montré l'originalité

de la pensée d'un d'entre eux : Hugues de Saint-Victor, chanoine du XIIe

siècle. On sait que le cadre pédagogique du Moyen Âge et de l'Ancien régime était hérité de l'Antiquité romaine et reposait sur les sept arts libéraux : ils comprenaient trois «enseignements littéraires» (grammaire, logique, rhétorique) et quatre «enseignements scientifiques» (arithmétique, géométrie, asronomie, musique). On constate que les savoirs manuels étaient exclus de ce cycle d'enseignement. Or, Dans son Didascalicon, Hugues proposa sa propre division du savoir humain. Sans remettre en cause les sept arts libéraux, il leur ajoute quatre sciences : la théorique, la pratique, la physique et la mécanique. Cette dernière science concernait les oeuvres des hommes et elle était divisée en sept arts : les trois premiers correspondaient aux exigences extérieurs de l'homme (fabrication de la laine, armement, navigation) et les quatre autres à ses besoins internes (agriculture, chasse, médecine et théâtrique). Là est la grande innovation de Hugues : les arts mécaniques, comme les arts libéraux permettaient d'accéder à la sagesse. |

|

L'énumération de ces activités peut paraître éloignée de notre propre vision

des activités sportifs. En ce qui concerne la pratique des armes, Hugues ne

s'intéresse pas à son côté belliqueux. Mais il admire le fait que l'homme ait

su se forger des outils capables de le protéger et d'assurer sa survie. Il en

est de même de la chasse, de la pêche, de la navigation. Quant à la théâtrique, il s'agit pour Hugues de la science de tous les types de jeux, sportifs et scéniques, c'est-à-dire les jeux :

Mais, pour Hugues, le jeu comme le laisse entendre le terme de théâtrique, qui vient du verbe contempler en grec, le jeu est d'abord et avant tout un spectacle, dont la «joie restaure l'esprit». Le sport du théologien est un sport que l'on regarde plus qu'un sport qu'on pratique. M. Lemoine rapproche néanmoins ce traité du Gargantua de Rabelais, montrant que du Moyen Âge à la Renaissance il y a une certaine continuité : certains ecclésiastiques avaient déjà justifier l'éducation physique, à côté de la formation spirituelle et intellectuelle. (cf. L'éducation de Gargantua) Cf. Michel Lemoine, «Le sport chez Hugues de Saint-Victor» et de leurs conséquences à la fin du XIVe siècle», dans Jeux, sports et divertissements au Moyen âge et à l'âge classique, Chambéry, éditions du CTHS, 1993, pp. 131-140. | |